認知行動療法・実践カード 使用の手引き6

6.カードの実施 (不合理な信念カード)

基本的には、「否定的な自動思考カード」の場合と同じ手順になります。

しかし、カードを利用する際の言葉が多少異なります。

実際にカードを使用するところから見ていきましょう。

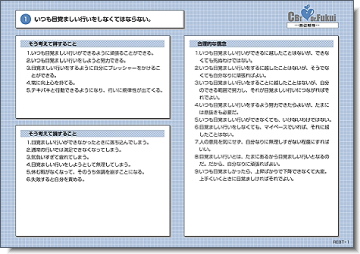

不合理な信念カード

- クライエントがこの考えにより得してきたことを明らかにします。

「○○さんはこの考え方について、非常にそう思っていたと回答しました。では、”項目タイトル(例:私はこの先きっと孤独になるだろう)”という考えを支持する根拠は何ですか?」

または、

「こう考える理由は何ですか?」

と質問します

クライエントが自分で得することを考えられるようなら、それを聞きましょう。

そして、

「確かにそうですね。では、他の人がどう考えているかも見てみましょう」

と言いながら、カードの内容を一緒に見ていきます。

もし、クライエントが得することを考えつかないようなら、

「それでは、得することとして以下のような考え方をあげている人がいますので、一緒に見ていきましょう」

と言って、読み進めていきましょう。

*こちらが声に出して読み上げてもいいし、クライエントに黙読させたり、声に出して読ませたり、と状況に応じて臨機応変に行いましょう。

- 次に損することに移ります。

「では、こう考えて損することは何かありませんか?」

と質問します。

クライエントが考えつかない場合には、

「多くの人がよく言うことはこういうことですので、読んでみましょう」

と言って、カードの支持しない根拠の項目を読み上げます。

- 合理的な信念に移ります。

「それでは、得することはそのままに、損することをできるだけ少なくする、客観的な合理的な信念は考えられますか?」

と質問します。

クライエントが考えつかない場合には、

「多くの人が言っている合理的な信念としては、このようなものがありますので一緒に読んでいってみましょう」

と言い、カードを読んでいきます。

読み終わったら、

「○○さんがこういう考え方なら納得できるな、という項目があれば選んでみてください」

と言います。

クライエントが選んだら、その項目を口に出して一緒に読んでみましょう。そして「否定的自動思考カード」のときと同様に、ノートに書き写させるようにしましょう。

慣れてきたら、クライエントが自分から「得すること」「損すること」「合理的な信念」を考えていくこともできるかもしれません。そのときは、そのクライエントの考え方を認め、補足的にカードを用いてもよいでしょう。

カードには代表的な項目が記載されています。クライエントの認知の変容に役立つよう、カードをご利用ください。